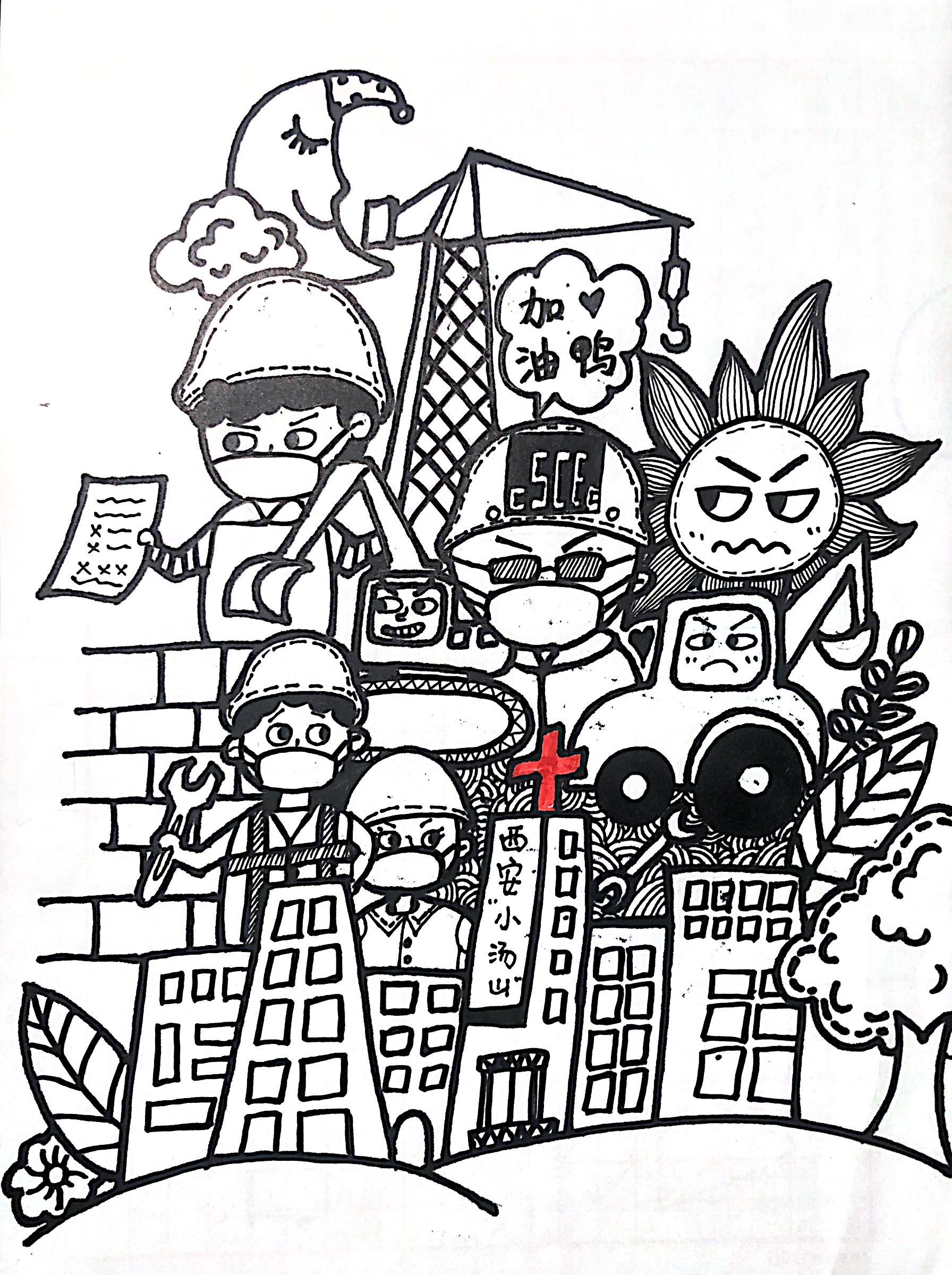

驰援西安“小汤山”|那些你不知道的一线建设者的故事 西安市公共卫生中心项目已经顺利建成交接,在工程建设的背后有一些不为人知的故事。让人感动, 令人敬佩。让我们一起来听听那些“江湖上的传说”.......

党员冲锋,义不容辞--李本船 李本船从千里之外的安徽起身赶往西安。晚上九点刚到项目,便开始进行图纸深化设计,两天两夜的连续赶工,完成了图纸深化设计和工程量清单的编制。时间紧任务重,未来得及休息的他又立马投入到现场生产工作,眼睛里充满血丝却依然坚守一线。项目边设计边施工,结构专业不停完善建筑使用功能,结构底图经常变化,他为了能让现场及时拿到变更图纸,白天现场技术指导,晚上熬夜修改图纸。 他说“作为一名共产党员,我必须冲在前面,这是工作的需要,更是一名党员对自己应有的要求。”

一腔热血赴现场-李星星 2月初,本是李星星许诺陪妻子去医院进行第一次孕检的日子,但他还是义无反顾的驰援了项目一线。出发前,李星星的家人虽然担心和不舍,却给了他极大的鼓舞与支持。 连续两天两夜深化图纸后的他没有选择休息,而是冲到施工现场担起生产二组组长的重担。面对因疫情缺少熟练工人的现状,他耐心细致的给现场工人一遍遍交底,一次次示范,直到工人师傅操作熟练为止。

轻伤岂能下“火线”-王明 “王工,您的腿好了?” “没呢,还肿着呢。” “那您怎么就来现场呢?” “这点小伤算什么呢,不用歇,我扛得住!” 王明抵达项目当天就加入深化设计团队,在连续两天两夜完成图纸深化之后,又立即赶到施工现场分担起项目生产工作。因为连续熬夜、饮食不规律,以及在现场长时间的奔走,导致他痛风发作,在吃了几片止痛药之后,他拖着依然肿胀疼痛的双腿到现场做技术指导,督促生产,他心里最担心的就是某个环节出了差错,影响工程进度及医院的如期交付。

步数日均两万是标配!-杨会军 “杨工,这么早就来接班了?” “我不是来接班了,是还没回去休息呢。” 他与技术组的另外几位同事一样,完成深化设计之后,立即赶到现场提供技术支持。表面文文弱弱的他,骨子里藏得却是一份坚强。杨会军是夜班,可他总是夜班之后还在现场忙碌着,连续几天十几个小时的工作时长,让他的身体略显几分疲态,可他还是不停的在现场奔波。在现场各个地方都可能与他偶遇,打开微信运动,可以看到他每天两万多的步数,已成为标配。

背后有我最大的支持者-武贺 “我不想安逸的待在家里,现在全国抗疫,我想贡献自己微薄的力量。” “90后”小伙——武贺,来项目被分到物资组,成为一名幕后英雄。虽没有冲锋在生产第一线上,但对武贺来说,物资管理同样是个艰巨的任务。前方“战士”在冲锋,后方“弹药”供应极其重要。经常看到他在材料之间爬来爬去,为一线“将士们”准备着生产所需物资。 “叮叮叮叮”熟悉的微信铃声划破寒气逼人的清晨,是他女朋友送来的清晨问候。面对所有人的目光,武贺总是很骄傲的说:“这可是我背后最大的支持者”。

这一个个舍小家,顾大家,不知疲倦的“逆行者”们连夜奋战,前赴后继,以极快的速度筑起一道道安全屏障,让我们有了对抗疫情必胜的信心。

|